По легенде Нарцисс влюбился в свой собственный образ, приняв себя за другого. Нарциссизм парадоксально хранит в себе образ Другого и оказывается непреложным условием социализации. Лакан (1999) говорит: «Нарциссизм стадии

На «стадии зеркала» создается нарциссический образ, синтезирующий единство собственного тела, образа его. Свидетельством иллюзорности этого единства является тот психотический распад целостности тела, который встречается при шизофрении. До «стадии зеркала» ребенок переживает свое тело не как целостность, а как автоэротическую автономию его частей. Встреча с зеркальным двойником приводит ребенка в восторг, а опыт «удвоения реальности» призван нейтрализовать угрожающий распад образа тела. Отождествляя себя с образом, приходящим извне, ребенок делает первый шаг к признанию себя собственного «Я». Это признание приходит извне, и оно всегда должно и будет приходить. Единство собственного «Я» будет носить отпечаток воображаемого, иллюзорного единства, поддерживаемого человеком на протяжении всей жизни. Признавая себя в других, человек будет радикально отчужден от себя в этой «объективирующей идентификации». Он будет соперничать со «своим собственным образом». Так, «Я» никогда не обретает свое собственное «Я»: «Я» не своя собственность. Свой собственный образ сконструирован индивидом вне себя, он присвоен. Субъект обретает в воображаемом образе другого формы образа собственного «Я».

В основании «стадии зеркала» лежит «преждевременность рож-дения», беспомощность, отсутствие моторной координации послеродовых месяцев, витальная зависимость от Другого, от матери. Судьба новорожденного социализация или смерть. Хоть и с «опоз-данием» на несколько месяцев, зеркальный образ позволяет скоординировать моторные функции, и ребенок начинает овладевать своим собственным телом. Запечатлеваемый образ себя в дальнейшем действует как жизненно необходимая опора, без которого «Я» утрачивается в психотическом неразграничении внутреннего и внешнего.

Представление о существовании невидимки заложено в глубине психики человека. И парадокс в том, что феномен человека-невидимки прежде всего возникает на «стадии зеркала». Замечательное открытие «стадии зеркала» принадлежит французскому психоаналитику Ж. Лакану. Впервые человек сталкивается со своим двойником, когда видит свое отражение в зеркале. Лакан говорит, что «стадия зеркала» это этап становления человеческого существа между 6 и 18 месяцами. Беспомощный младенец, не способный к координации движений, предвосхищает в своем воображении целостное восприятие своего тела и овладение им. Этот единый образ достигается посредством отождествления с образом себе подобного как целостной формой; конкретный опыт такого построения единого образа восприятие ребенком своего отражения в зеркале. Стадия зеркала представляет собой матрицу и набросок будущего «Я» (Лапланш, Понталис 1996).

Скрип пустых валенок на снегу говорит о том, что они принадлежали человеку-невидимке. Человек стал невидимым, но одежду невидимой сделать не смог. Эту идею высказал Г. Уэллс (1964). Вполне возможно, что человек-невидимка и есть душа Гриффина, освобожденная от власти общества, которому доступно восприятие только телесного, «внешнего» человека.

Это страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? И добавил: “Сапоги-то идут жутко, а? Совсем пустые, теп, теп а снежок поскрипывает”» (Горький 1931).

Толстой поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

В воспоминаниях о Толстом Горький пишет, что однажды он рассказал Льву Николаевичу сон: «Снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги пустые.

Сама идея двойников присутствует в психике человека, но идея эта постоянно вытесняется, трансформируется. Например, когда я смотрю в зеркало, я вижу не себя, не двойника, а копию, так как мой правый глаз в зеркале это левый глаз второго.

Другой клинический пример удвоения симптом двойника при инфекционных болезнях (в частности, в бредовых переживаниях при сыпном тифе): у больного может возникать отчетливое ощущение собственного тела, лежащего рядом.

На севере Ирака в пещере Шанидар были обнаружены скелеты неандертальцев, примерный возраст этих находок 50 70 тысяч лет. У одного из обнаруженных скелетов не было руки. Имеются археологические свидетельства о еще более древних гоминидах, продолжавших жить с ампутированной конечностью. Можно предположить, что уже в среднем и в нижнем палеолите были известны фантомные боли, а неандерталец и питекантроп с ампутированной конечностью воображали, что у них есть двойник и болит невидимая часть этого двойника.

Представление о двойнике, вероятно, возникло давно, оно было аналогично представлению о душе. Душа она невидима. Возможно, отсюда вытекает тенденция к удвоению, которая может выражаться, например, в фантомных болях когда человек воспринимает утраченную часть тела (чаще всего ампутированную конечность) как невидимую, но существующую, причем это сопровождается мучительными болями именно в невидимой части тела.

Наш двойник возникает в зеркале, он запечатлен на фотографиях, он появляется на портрете, если нас рисует художник. По образу человека могут сделать скульптуру, манекен или куклу, и это тоже двойники.

Двойник очень важное и непростое понятие. Двойников множество: это и тень, которая есть у каждого, и то темное, что живет внутри человека (ведь уже в нас самих заключены противоположности, плохое и хорошее, доброе и злое). Классическое расщепление индивида на «добрый» оригинал и вопиющее зло его двойник представлено у Р. Л. Стивенсона. Его мистер Хайд это непосредственный предшественник «тени» в аналитической психологии К. Г. Юнга. По определению Юнга тень это темный центр личного бессознательного. Сюда входят желания, тенденции, переживания, которые отрицаются индивидуумом как несовместимые с существующими социальными стандартами, понятиями об идеалах и т. д. (Юнг 2008). У тени есть границы, но человек должен понимать: это темный двойник, к которому несводима его личность. Юнг предупреждал, что «уничтожить тень не стоит и пытаться».

Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. Блок, М. Горький чувствовали нечто очень серьезное, скрытое в этой идее. Понимали ее большие писатели по-разному, но только Горькому удалось почувствовать и предугадать что-то по-настоящему опасное, что скрывается за словом «двойник». Двойник в художественных произведениях всегда один. Оригинал и двойник составляют пару. Горький предположил, что может существовать и несколько двойников одного человека.

Радикально-психологическое направление в современной науке о человеке исходит из того, что самой природе индивида присуща тенденция к удвоению. Интерес к теории и истории удвоения связан с тем, что это явление имеет очень глубокие архетипические корни, уходящие в доисторические времена. Двойник (Doppelganger) – существенный персонаж немецкой литературы эпохи романтизма. Не обошла его вниманием и литература русская. Так, у Ф. М. Достоевского есть повесть «Двойник», страшная и скучная. Он сам признавал: «Повесть эта мне положительно не удалась». И вдруг продолжил: «Но идея была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не производил».

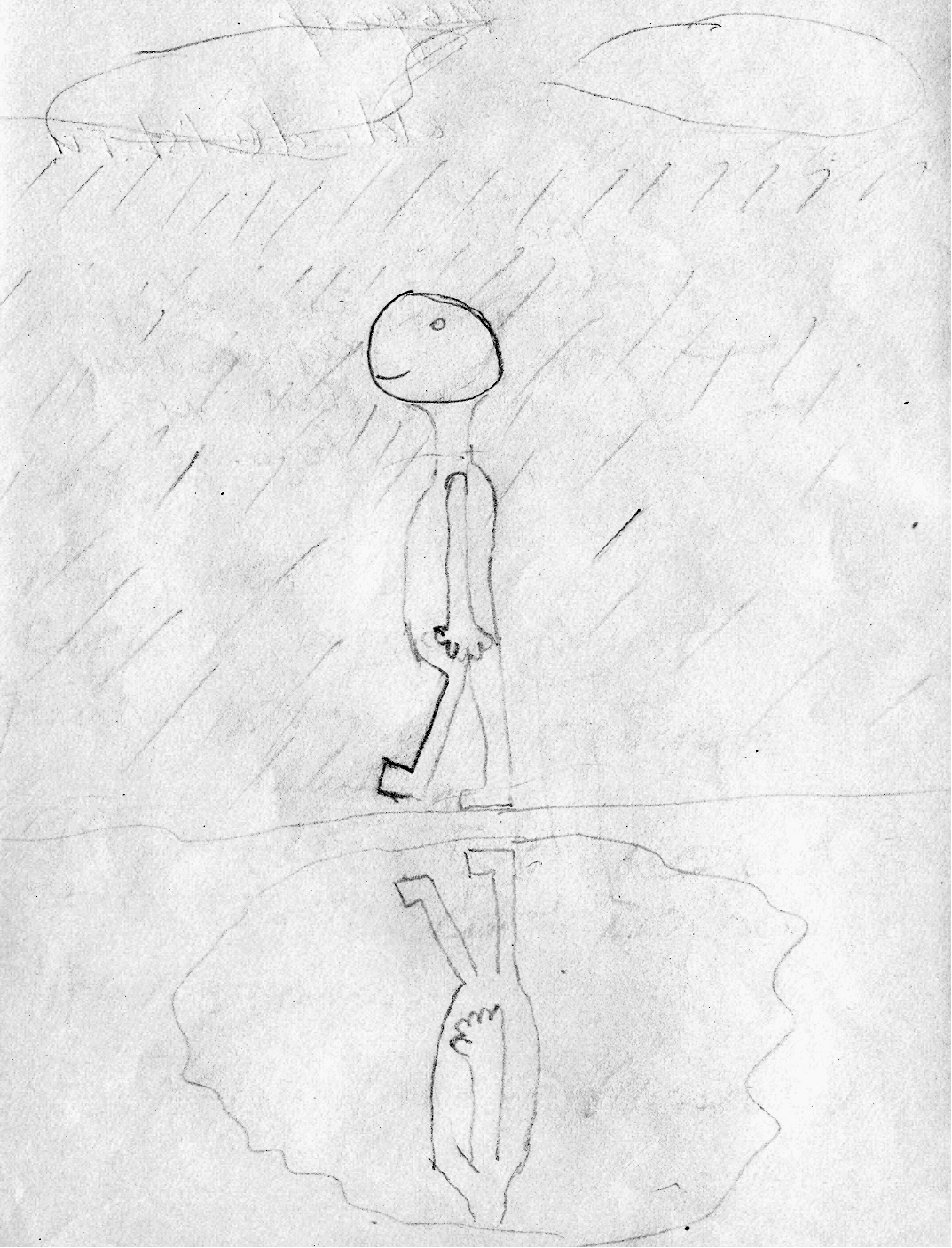

Психологическое исследование «феномена двойника» позволяет выдвинуть предположение, что его исходной позицией является фиксация на «стадии зеркала» (по Лакану), имеющая весьма серьезное и еще недостаточно изученное значение. Экспериментальное исследование лиц, увлеченных имитационными играми, показало, что тест «нарисуй человека» выполнялся ими в необычной форме: в процессе тестирования происходило удвоение изображаемых фигур. Авторы статьи предполагают, что эта находка может свидетельствовать о зарождении новых форм понимания действительности в истории культуры.

Феномен двойника и «стадия зеркала»

Феномен двойника и «стадия зеркала»

Комментариев нет:

Отправить комментарий